许多人常被突发的胃部不适所困扰,但更令人不安的,是那些身体内部静默的变化。胃息肉便是这类病症之一。它往往悄无声息地“现身”,患者通常毫无明显感觉,多是在例行检查时被意外察觉,犹如隐匿于身体内的“不速之客”。这种“无声”的特性,让患者陷入一个两难境地:究竟哪些息肉需要干预?忽视它们真的会增加更严重疾病的风险吗?对内部潜在病变的困惑和忧虑,正是我们亟需面对的问题。

胃息肉不处理,究竟拖延了什么危险?

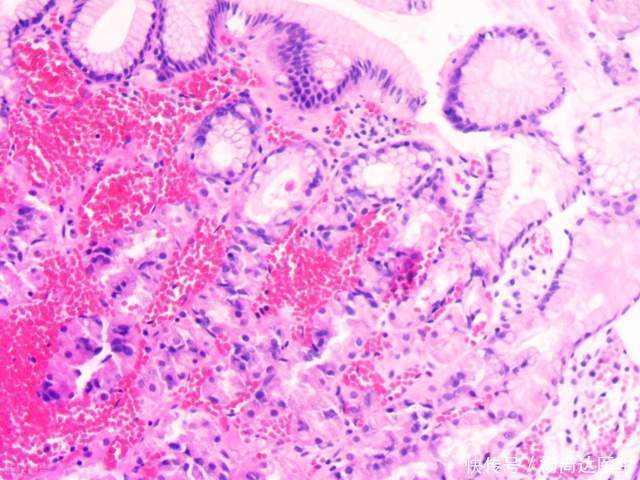

重点并非息肉本身是否会立即恶变,而是某些特定类型息肉内在的细胞生长轨迹。绝大多数胃底腺息肉通常不会惹麻烦。然而,若病灶属腺瘤性质,或增生性息肉体积偏大,持续的黏膜炎症刺激与细胞异常累积,便可能为后续的生物学转换埋下隐患。

医生常说的“异常观察”,重点在看息肉的哪些指标?

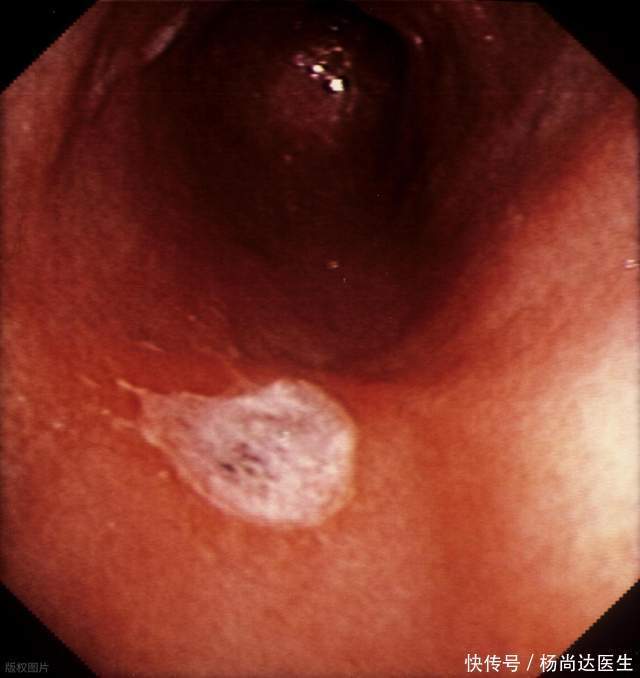

临床上评估风险等级,并非仅仅记录“息肉存在”这一事实。观察异常常聚焦于形态学的几个核心维度,这些指标对应着标题中提及的预警信息。首先是病灶的直径,通常大于1厘米需引起高度重视;其次是外观的附着方式,例如广基底(扁平贴附)比有蒂(带柄)的更难清除,且风险有时更高;第三是其在胃内的分布区域与数量;最后,也是最决定性的,是活检得出的组织学类型判别。

胃黏膜为什么会启动异常增生而形成息肉?

息肉的出现并非随机,它往往是胃黏膜对长期环境刺激的一种复杂回应。例如,持续存在的幽门螺杆菌感染诱发的慢性炎症,是驱动增生性息肉形成的关键因素。长期遭受炎症侵蚀,会促使黏膜组织的修复进程过度活跃。在这一异常修复过程中,组织不断增生,最终形成了赘生物。特定的药物长期应用,也会通过影响胃酸分泌环境引发胃底腺息肉的生成。

除了内镜检查,我们平时还能注意哪些身体发出的信号?

虽然绝大多数胃息肉在早期是沉默的,但随着体积增大或者表面糜烂,它们可能会间接影响身体机能。需要留意的是持续的黑便或大便潜血检测结果异常,这可能指示息肉表面已发生微小出血,长此以往可能导致不明原因的贫血。若息肉处于幽门等关键位置并足够大时,可能影响食物通过速度,引发餐后饱胀或轻微疼痛感。这些非特异性的身体反馈,应被视为提示深入检查的次级警报。倘若身体浮现任何持续性、难以用日常缘由阐释的不适状况,便需即刻前往消化科开展筛查工作,以免延误病情。

当获悉内镜检查结果之际,不必过度惶恐不安。应以平和、理性之态对待,冷静分析状况,避免因过度惊慌而自乱阵脚。胃息肉的发现更多是身体给我们的一次早期干预和调整的机会。精准识别高风险特征,并依照医嘱进行定期追踪或适时处理,可以有效切断潜在的风险链条。我们应当认识到,这种对内部“细节”的关注,正是提升生命质量的关键。主动了解并规律管理,才是维护长期胃部健康最科学、最安心的态度。

盈辉优配-线上配资股票-实盘配资开户-股票炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:炒股配资手机版系统优化审核注册全流程

- 下一篇:没有了